Le Z en folie…

Z

L’actualité pré-présidentielle m’a incité à relire Une élection ordinaire, roman de politique-fiction signé en 2015 Geoffroy Lejeune, alors rédacteur en chef politique de Valeurs actuelles, devenu depuis son directeur de la rédaction.

« Durant les années du mitterrandisme, tout antifascisme n’était que du théâtre, il n’y a jamais eu de menace fasciste. »

Lionel Jospin, 2007.

« L’art de réprimander la médisance, c’est de ne s’en point soucier. Y répondre, c’est se porter préjudice ; s’en offenser, c’est se discréditer, et donner à l’envie de quoi se complaire […]. »

Baltasar Gracian, L’homme avisé dans les allées du pouvoir (L’homme de cour).

Il est là, il est partout, à la télévision, sur les réseaux sociaux… L’ombre du Z plane sur la France de Charlie… Avec sa tête de Zantafio, sera-t-il le nouveau dictateur au champignon ? Z comme Zorglub1 ? Le Zorro de la France périphérique ? Pour l’heure, le encore-pas-candidat Éric Zemmour n’est que le cauchemar de la bien-pensance médiatique et d’une classe politique devenue à ce point hors-sol qu’elle craint l’élection surprise, à la hussarde, de ce trublion médiatique qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Cette actualité de l’automne 2021 n’est pas sans rappeler qu’un journaliste a déjà envisagé une victoire présidentielle du Z. C’était en 2015. Entre les deux attentats les plus marquants de cette sinistre décennie2, a paru en août un roman de politique-fiction intitulé Une élection ordinaire3. Il était signé de Geoffroy Lejeune, alors chef du service politique de Valeurs actuelles, devenu depuis son charismatique directeur de la rédaction. Il y mettait en scène un Zemmour convaincu par Patrick Buisson et Philippe de Villiers de se présenter à la présidentielle de 2017, décrivant minutieusement comment le Z a débordé la droite de toutes parts, la ralliant à sa cause pour finalement battre François Hollande.

Tout ne s’est pas déroulé comme dans le roman, évidemment, mais tout de même Lejeune a eu le nez creux ! S’il n’a pas vu venir le Bataclan, il a imaginé un attentat à la kalachnikov dans le métro parisien. Emmanuel Macron est devenu dans la fiction le Premier ministre de Hollande qui comptait neutraliser Valls ainsi. On sait ce qu’il en a été, mais ce n’était pas si mal vu. Si dans la réalité, les agressions subies par Zemmour sont restées de l’ordre de la menace, de l’insulte et du crachat, Geoffroy Lejeune l’imagine victime d’une tentative d’assassinat, renversé par une voiture. Zemmour est aujourd’hui sous protection permanente, ce qui en dit long et sur l’épée de Damoclès qui lui pèse sur la tête, et sur l’état de la démocratie française…

Relire Une élection ordinaire aujourd’hui a quelque chose de cocasse. Lejeune, en journaliste bien informé, nourrit sa politique-fiction de propos absolument réalistes et pertinents. Qui sait si ce roman perspicace ne s’est pas simplement trompé d’une élection ? À force de taper sur Zemmour, c’est peut-être l’exploit que va réussir sa schizophrène opposition. Sans elle, il n’existerait pas ; sans son acharnement incroyable, à grands renforts de condamnations, d’insultes, de reductio ad hitlerum et de diabolisation, il n’est pas certain que l’ex-chroniqueur star de Cnews eut envisagé une candidature. Le degré d’animosité de la classe dominante est tel que BHL s’est senti obligé, dans son Bloc-notes du Point d’assigner Zemmour à résidence religieuse et communautaire ! On croit rêver… Pour autant que j’en sois informé, la République est Une et Indivisible ; elle ne reconnaît qu’une communauté, la communauté nationale. C’est aussi la ligne de Zemmour. Gênant pour une classe dirigeante qui depuis 40 ans ne cesse de trahir la France en la vendant à la découpe à Bruxelles et aux communautaristes de tout poil. Dans ses essais, et notamment son dernier, La France n’a pas dit son dernier mot4, Zemmour ne dit pas autre chose. Sans avoir avancé de programme, le simple fait qu’il pose un constat partagé par une majorité lui vaut un statut de candidat potentiel, pour ne pas dire probable. Le fait est que toute la classe politique se positionne par rapport à Zemmour, qui semble rééditer à droite le puputsch de Macron à gauche en 2017.

Une fois encore, une certaine France semble attendre l’homme providentiel qui la sauvera et la protégera, d’abord de ses propres élites. Napoléon, Boulanger, Clémenceau, Pétain, De Gaulle, Zemmour ? Mutatis, mutandis, on ne joue pas dans la même division, avec tout le respect que je dois à Zemmour.

La comédie politique continue de s’écrire sous nos yeux. Zemmour Rastignac ou Zemmour Vautrin ? Zemmour Rubempré ou Zemmour Bel Ami ? Lejeune a rêvé ce destin politique de Zemmour et l’a conté. Quoi que l’avenir nous réserve, il nous manque désormais un Balzac pour le transcender.

Philippe Rubempré

Dimanche 24 octobre 2021

1Spirou et Fantasio, Franquin.

2Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée par les frères Kouachi. Le lendemain, une policière de Montrouge était assassinée par Amedy Koulibaly avant que celui-ci ne prennent en otage la clientèle d’un magasin Hyper Casher, provoquant le décès de quatre clients. Le 13 novembre 2015, double attentat au stade de France et au Bataclan, causant plusieurs dizaines de victimes. Le procès est en cours.

3Geoffroy Lejeune, Une élection ordinaire, Ring, août 2015. Le livre est réédité ces temps-ci aux mêmes éditions en version définitive, précédé de Zemmour Président, de la fiction à la réalité.

4Éric Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot, Rubempré, 2021.

Ab hinc… 308

« La dictature n’a rien à voir avec la force. C’est la lâcheté du nombre. » – Laurent Obertone

Ab hinc… 307

« Il y a un côté sublime chez le buveur conscient, un côté kamikaze de la bouteille. Il sait, ce héros modeste, qu’il s’abrège la vie et l’abrège tête haute. » – René Fallet, Journal de 5 à 7, Équateurs, 2021.

Brassens à rebrousse-poil – Théophane Leroux

« Brassens pressentait bien cette société du sans-contact dont il constate les prémices dans ce qu’il chante […].

Eh oui ! La société qui vante son ouverture à l’autre, qui a en permanence la solidarité, la tolérance et les valeurs à la bouche, est aussi la société du sans-contact, de la distanciation sociale, […], de la ségrégation entre les insiders et les autres, ces ploucs imbéciles qui ont le tort de n’être pas comme ceci ou comme cela. »

Théophane Leroux, p. 48.

2021 est une année doublement anniversaire pour les admirateurs de Brassens : à la fois centenaire de sa naissance et quarantenaire de sa mort. Business et récupération obligent, la flambée éditoriale ne s’est pas faite attendre, mélangeant sans vergogne resucées commerciales et véritables œuvres consacrées à celle de Brassens. Parmi cette litanie, retenons le Brassens à rebrousse-poil du jeune journaliste Théophane Leroux, paru aux éditions Première Partie (qui comptent à leur catalogue la revue Limite, que je recommande chaleureusement à tous ceux qui attendent un autre regard sur l’écologie que la démago EELV et ses avatars gauchistes).

Pourquoi le bouquin de Leroux plutôt que celui de Maxime Le Forestier ou d’un proche de Brassens ? Eh bien pour son originalité ! – et pour une fois le terme n’est pas galvaudé. S’il fallait une preuve de l’intemporalité de l’œuvre du Sétois, la jeunesse de Leroux en est une. Il n’a manifestement jamais connu Brassens vivant (ou alors, chapeau aux maquilleuses!). De la jeunesse, Théophane Leroux a le regard neuf, et son Brassens à rebrousse-poil porte bien son titre. La lecture qu’il propose de l’œuvre du Moustachu à la guitare Favino est iconoclaste sans être irrespectueuse. À l’encontre de la fable communément véhiculée du bon tonton anar de gauche, amoureux de ses chats et de sa guitare, coulant des jours heureux au milieu de sa bande de copains, l’auteur brosse le portrait d’un Brassens profond sous la légèreté apparente de ses chansons ; d’un Brassens de son époque, et pourtant antimoderne ; d’un Brassens qui doute et qui cherche, et non du rigolo qui châtie les mœurs de la société en faisant rire avec ses chansons à gros mots. Toute cette analyse de l’œuvre de Brassens est fondée sur ses écrits, chansons, son journal, ses articles et entretiens donnés tout au long de sa carrière. En conséquence, Leroux écarte le risque de l’hagiographie ou celui du souvenir embelli de l’ami – qui, en dépit d’une volonté sincère de témoigner de la vie de l’artiste, conserve dans un coin de sa tête ou de son cœur une petite parcelle de vanité, celle de dire : j’en étais, moi, des amis de Brassens.

Écrite pendant le confinement (ce qui donne lieu à un « Prologue coronarien » des plus pertinents et tout à fait réjouissant), l’étude de Théophane Leroux dépeint son Brassens à rebrousse-poil en sept chapitres sonnant autant de trompettes de la renommée : « L’odieux du village » ; « Un poète classique » ; « Le passant du passé » ; « Contre l’esprit de système » ; « Le mal-pensant bienfaisant » ; « Et Dieu, dans tout ça ? » ; et pour conclure, « L’espérance au pied d’un chêne ». 130 pages qui témoignent d’une connaissance approfondie de l’œuvre de Georges Brassens. 130 pages qui révèlent son intemporalité, et proposent une lecture Ô combien actuelle de ce personnage si singulier et si cher à nombre de nos cœurs.

Le bouquin de Leroux nous invite brillamment à nous (re)plonger dans l’œuvre de Brassens. Goûtons avec lui cette escapade gourmande et reprenons-en les refrains en chœur !

Philippe Rubempré

Théophane Leroux, Brassens à rebrousse-poil, éditions Première Partie, septembre 2021, 131p.

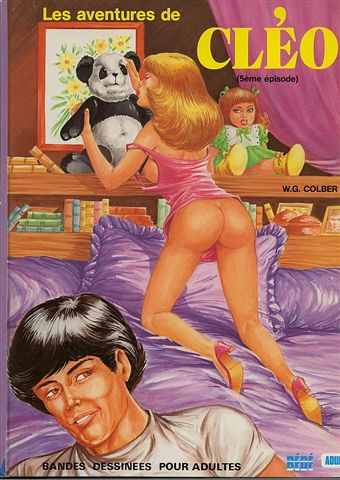

Les aventures de Cléo – W.G. Colber

À l’heure du néoféminisme castrateur et de la pornographie débridée en accès libre à n’importe quel con muni d’un téléphone dit intelligent, il est particulièrement rafraîchissant de se (re)plonger dans les Aventures de Cléo, série érotique signée W.G. Colber qui respire la joie de vivre et les plaisirs de la route, sans prise de tête ni reductio ad porcum. Dans cette sérié, nous suivons la jeune Cléo, dont le parcours est semée d’embûches érotiques pour sa plus grande satisfaction et celle du lecteur. Bande-dessinée d’un noir et blanc classique et classieux, cette curiosa est doublement réussie : d’une part, elle est bien scénarisée et bien dessinée, donc excitante ; d’autre part, elle évite tous les écueils, que ce soit la vulgarité, le glauque ou l’intellectualisation de ce qui reste un bonheur simple de l’humanité.

Un divertissement dessiné de qualité, réservée aux adultes bien entendu. Ces Aventures de Cléo mériteraient une réédition dans une belle collection…

Philippe Rubempré

W.G. Colbert, Les aventures de Cléo, BD Adultes,10 épisodes parus entre 1983 et 1992, côté 15 à 20 euros par épisode.