Le Librairtaire de Proust de Julien Leclercq

Julien Leclercq est écrivain et journaliste. Il dirige la revue du Nouveau Cénacle depuis 2013. En 2018, il a publié Catholique débutant, aux éditions Tallandier.

Merci à lui d’avoir accepté de répondre à notre questionnaire de Proust revisité.

Quel est pour vous le comble de la misère ?

Ne plus voir ce que les gens nomment le monde réel à travers les livres.

Où aimeriez-vous vivre ?

Dans les bras de Claudia Cardinale, jeune.

Votre idéal de bonheur terrestre ?

Boire du vin au calme, en me plongeant dans les yeux d’une jolie fille.

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Les errances du cœur (je le dis poliment).

Vos héros de roman favoris ?

Lucien de Rubempré, Martin Eden et le commissaire San-Antonio.

Votre personnage historique favori ?

Charles de Gaulle.

Vos héroïnes favorites dans la vie réelle ?

Les mères isolées qui se battent pour élever leur (s) enfant (s) dignement.

Vos peintres favoris ?

Caravage, Van Gogh, le Titien, Chirico.

Votre musicien favori ?

Serge Gainsbourg.

Votre qualité préférée chez l’homme

?

La droiture.

Votre qualité préférée chez la femme ?

Le silence.

Votre vertu préférée ?

Le

courage.

Votre occupation préférée ?

La

lecture.

Qui auriez-vous aimé être ?

Alain

Delon.

Le principal trait de votre caractère ?

L’absence de sérieux.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis

?

Le second degré.

Mon principal défaut ?

Le

narcissisme.

Mon rêve de bonheur ?

Vivre

de ma plume.

Quel serait mon plus grand malheur ?

Ne

plus écrire de livre.

La couleur que je préfère ?

Le

bleu.

La fleur que j’aime ?

Le

lys.

L’oiseau que je préfère ?

L’aigle.

Mes auteurs favoris en prose ?

Victor

Hugo, Balzac, Chateaubriand, Frédéric Dard, Bret Easton Ellis,

Frédéric Beigbeder, Jack London, Stendhal, Proust, Montaigne,

Dostoievski, Sartre.

Mes poètes préférés ?

Baudelaire,

Guillevic, Jaccottet, Apollinaire, Clément Marot, Bonnefoy, Reverdy.

Un livre à

conseiller ?

La Merditude des choses, de Dimitri

Verhulst, injustement méconnu.

Un auteur à

découvrir ?

Homère. Comme le disait Péguy ;

« Homère est nouveau, ce matin, et n’est peut-être aussi

vieux que le journal d’aujourd’hui ».

Un film ?

Ciao Pantin.

Mes héros dans la vie réelle ?

Les

prêtres qui tiennent bon et exercent leur sacerdoce si dignement,

face à la déchristianisation et aux tempêtes médiatiques.

Mes héroïnes dans l’Histoire ?

Les

femmes durant la guerre, et pas seulement les « munitionnettes ».

Celles qui ont tenu le foyer vaille que vaille, celles qui ont

travaillé aux champs seules, celles qui ont perdu leur mari, celles

qui ont retrouvé le leur qui entre temps était devenu un autre.

Mes (pré)noms favoris ?

Jean.

Ce que je déteste par-dessus tout ?

L’hypocrisie.

Caractères

historiques que je méprise le plus ?

Les riches qui

parlent au nom des pauvres.

Le fait militaire que j’admire le plus ?

La manœuvre de Napoléon durant Austerlitz.

La réforme que j’admire le plus ?

L’abolition de la peine de mort.

Le don de la nature que je voudrais avoir

?

Voler.

Comment j’aimerais mourir ?

Après

avoir reçu les derniers sacrements.

État présent

de mon esprit ?

Reposé.

Ma devise ?

L’euro, hélas.

Un souhait

pour l’avenir ?

Retrouver la France d’avant.

Site internet : Le Nouveau Cénacle

Dernier ouvrage paru : Catholique débutant, préface de Thierry Bizot, Éditions Tallandier, 2018.

Ab hinc… 281

« La liberté, généralisée au niveau des instincts et des licences antisociales, est une liberté morte. » – Jean Raspail

Ab hinc… 280

« Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité n’obtiendront ni ne méritent ni l’une ni l’autre. » – Benjamin Franklin

Le Librairtaire de Proust de Brigitte Maurice

Brigitte Maurice, artiste plasticienne, rêveuse à tendance active.

Quel est pour vous le comble de la misère ? la souffrance

Où aimeriez-vous vivre ? là

Votre idéal de bonheur terrestre ? J’ai huit ans et c’est l’été

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ? la casse d’un objet

Vos héros de roman favoris ? Pierre, dans Guerre et Paix – Agathe, dans L’homme sans qualité

Votre personnage historique favori ? Pierre Mendès-France

Vos héroïnes favorites dans la vie

réelle ?

Vos peintres favoris ? Balthus – Rembrandt – Kiki Smith – Zoran Music – Lucian Freud – Hélène Duclos – G. Garouste – A. Messager – G. Richier…

Votre musicien favori ? Schubert

Votre qualité préférée chez l’homme ? l’humour, la curiosité

l

Votre qualité préférée chez la femme ? l’endurance

Votre vertu préférée ? c’est quoi la vertu ?

Votre occupation préférée ? peindre

Qui auriez-vous aimé être ? mon amie Agnès (philosophe) – Jeanne Moreau – Camille (chanteuse) – P. Chéreau

Le principal trait de votre caractère ? l’introversion

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? le rire, la bienveillance

Mon principal défaut ? manque de courage

Mon rêve de bonheur ? la surprise

Quel serait mon plus grand malheur ? perdre l’enfant

La couleur que je préfère ? vert

La fleur que j’aime ? le daphné, le jasmin

L’oiseau que je préfère ? la mésange

Mes auteurs favoris en prose ? M.Duras – M. Yourcenar – G.Bachelard – M.Proust – N. Bouvier – A.Tchekov – Th.Mann – JC. Bailly – Jhumpa Lahiri – Hanif Kureshi …

Mes poètes préférés ? Whitman – Dickinson – St John Perse – Mallarmé – Heleni Sikelianos – Rilke – O. Mandelstam – P. Ceylan…

Un livre à conseiller ? Dieu gît dans les détails, de Marie Depussé – La femme changée en renard, de David Garnett

Un auteur à découvrir ? le théâtre de B.M.Koltès et Dorothy Mc Johnson (Contrée indienne)

Un film ? Petits arrangements avec les morts, de Pascale Ferran – Le salon de musique, de S. Ray ; Le dieu noir et le diable blond, de Glauber Rocha – Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard

Mes héros dans la vie réelle ? Ghandi, François Ruffin et quelques précieux(ses) ami(e)s

Mes héroïnes dans l’Histoire ? Germaine Tillon, Charlotte Delbo, Joséphine Baker

Mes (pré)noms favoris ? Jeanne – Suzanne – Paul – Isaac –

Ce que je déteste par-dessus tout ? le bruit et la violence

Caractères historiques que je méprise le plus ? Le racisme

Le fait militaire que j’admire le plus ?

La réforme que j’admire le plus ? la création du Conseil National de la Résistance – le vote des femmes – l’IVG

Le don de la nature que je voudrais avoir ? Ce que j’ai , mais en beaucoup plus fort, plus la voix et la danse

Comment j’aimerais mourir ? Plus tard…

État présent de mon esprit ? correct

Ma devise ? Soyons heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple (J. Prévert)

Un souhait pour l’avenir ? Un monde plus doux et des glaciers qui se reforment

Merci à Brigitte Maurice d’avoir accepté de répondre à notre questionnaire de Proust revisité.

Site internet : https://brigittemaurice.jimdofree.com

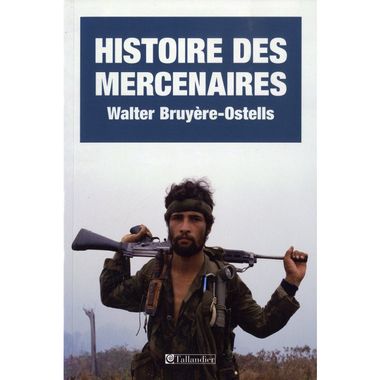

Histoire des Mercenaires – Walter Bruyère-Ostells

Parue en 2011 chez Tallandier, cette Histoire des Mercenaire de 1789 à nos jours signée Walter Bruyère-Ostells rend hommage à ces soldats de fortune – et souvent, soldats d’infortune, comme le dit Alain Sanders –, deuxième plus vieux métier du monde.

Partant de la rupture que fut la Révolution française pour le mercenariat, l’historien évoque les différents types de soldats de fortune, les conflits dans lesquels ils se sont illustrés. Bien entendu, l’ouvrage est riche de portraits de mercenaires de légende, de Garibaldi aux « Affreux », Bob Denard ou Rolf Steiner… Bruyère-Ostells ne se borne pas à « raconter » l’histoire des mercenaires ; il explore leurs motivations, de l’aventure à l’appât du gain en passant par les convictions politiques, anticommunisme au premier chef. Il remet en perspective historique le mercenariat, et le replace dans son actualité, avec ses enjeux. De ce point de vue, une édition mise à jour serait bienvenue compte-tenu des évolutions géopolitiques depuis 2011.

Cette Histoire des Mercenaires se dévore comme un bon polar. Tout y est, à commencer par l’Aventure. Les portraits sont savoureux, le récit des épisodes célèbres également. On se prend à rêver de barouds au soleil ; on se dit qu’il est temps de revoir Dark of the Sun (Le dernier train du Katanga, Jack Cardiff, 1965) ou de relire Les Mercenaires de Lartéguy ; qu’on chinerait bien les mémoires de Mister Bob ou de Frank Hugo… On est ému, fasciné et respectueux à l’évocation de l’Honneur des légionnaires de Camerone.

En bref, cette Histoire des Mercenaires éclaire une profession trouble, à la fois enviée et méprisée, et la remet en perspective dans l’histoire et le présent, tout en se lisant comme un roman. Une réussite !

Philippe Rubempré

Walter Bruyère-Ostells, Histoire des Mercenaires, Tallandier, 2011, 271 p.